患者ファーストの信念で

東京都新宿区にある慶應義塾大学病院(950床)で働く長島彩乃さん。入職5年目になる薬剤師だ。昨年秋からは婦人科の病棟業務を中心に担当し、抗癌剤治療を受ける患者の緩和ケアにも力を入れる。副作用や相互作用に気を配るだけでなく患者の気持ちや背景にも寄り添いながら、医師への減薬提案や退院後の生活を視野に入れたサポートを行う。「治療における不利益が生じないように、薬剤に関する情報をしっかりと患者に伝えることが薬剤師の役割」と使命感を持って業務に取り組んでいる。

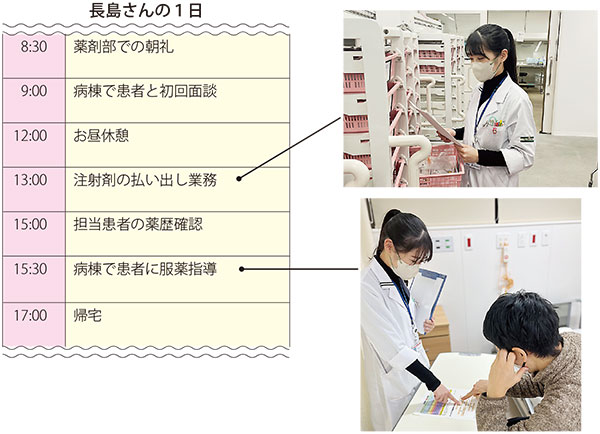

昨年12月のある日。長島さんは8時30分から始まった薬剤部内での朝礼に参加。9時頃から自身が担当する婦人科病棟に出向いて患者と面談し、持参薬やアレルギーの有無、既往歴などの基本情報を収集した。人数は日や曜日により様々だが、多い時は10人くらいの患者と面談するという。

1時間の昼休憩を挟み、13時からは注射剤の払い出し業務、15時から薬歴チェックを実施した。担当病棟の35人分全員のカルテをチェックし、薬の変更がないか、副作用が出ていないかなどの情報を細かく評価。病棟を回って、抗癌剤で治療中の患者に副作用が出ていないか直接話を聞き、新しい薬が始まる患者には服薬指導を行った。

この日、子宮頸癌で抗癌剤治療を行う50代の女性から、医療用麻薬の量を減らしたいと相談を受けた。詳しく話を聞くと、「痛みが強い時に飲む頓服薬を、抗癌剤が始まったばかりの頃は1日5回飲んでいたが、最近は1日1~2回に減らすことができている。薬の量を減らすことで治療がしっかり進んでいるという実感を持つことができるため、医療用麻薬も減らして欲しい」ということだった。

後日、緩和ケアチームの専門薬剤師などとも相談し、医療用麻薬の投与量を少し減らすことができた。患者も痛みが増すことなく良好な経過をたどっているという。長島さんは、「今まで薬理学的に副作用が出てないか、投与量調整の必要性はないかという点には目を向けていたが、患者の気持ちや背景から気付きを得られたのは貴重な体験だった」と振り返る。

この日は、注射剤の払い出し業務のほかは、ほぼ1日病棟業務に従事したが、別日は薬剤部での調剤、手術室での麻薬や抗菌薬の管理がシフトに組み込まれていることもある。この日は17時には業務を終え、病院を後にした。

長島さんは2019年に慶應義塾大学薬学部を卒業。高校生の時から医療に関心があり、より患者と距離の近い仕事がしたいという思いから臨床現場で働くことを決意した。同病院での実習を通じて、チーム医療の一員として入院から退院まで患者と関われる点に惹かれ、現在の道を選んだ。

入職後3年目から担当病棟を持つようになり、最初は泌尿器科と血液内科の病棟を担当した。血液内科には無菌病棟があり、骨髄移植を受ける患者など、多剤併用の患者を多く担当した。副作用コントロールや相互作用等を考える機会が多く、病院薬剤師として専門的な学びを得ることができた。

昨年10月から担当する婦人科病棟では、この領域の癌に特有の”緩和ケア”に興味を持ち始めた。1回の入院期間は短いものの、複数回にわたって入院する患者が多い。疼痛管理などにおいて薬剤師が介入しフォローアップを行うことが多いという。

長島さんは「婦人科領域の癌患者は50~60代前半など比較的若い方も多い。単純に痛みを取るだけでなく、日々の生活での困りごとにアプローチして、その人の退院後の生活に合わせたサポートができるように心掛けている」と話す。

長島さんにとって薬剤師のやりがいは、服薬に関する情報提供によって、治療機会損失などの患者の不利益を減らすことだという。「なんとなく薬を使いたくないとか、我慢すれば済むと言って、服薬拒否をする患者は一定数いる。最終的に意志決定をするのは患者だが、知らない情報があることで選択肢を狭めないように、情報はしっかり伝えるようにしている」と語る。

昨年参加したインドネシア研修では多職種連携をテーマに議論し、退院後の患者服薬フォローについて学びを得た

長島さんは、病院薬剤師として着実にスキルアップを続ける一方、患者の退院後の薬物療法に関われないことに葛藤を抱えていた。そんな時、昨年1月に上司の誘いで参加した約1週間のインドネシア研修でヒントを得た。

今後は、新人教育にも力を入れていきたいと話す。現在も自身の病棟業務とは別に1年目の新人のメンターとして病棟に同行し、服薬指導の練習や薬歴の書き方指導を行っている。「病院薬剤師に求められることが日々増えているが、”患者ファースト”の信念を忘れずに毎日の業務を大切にしていきたい。自分が仕事をする中で時間をかけて気付けたことや信念を少しでも後輩に伝えられれば」と思いを語る。