救急領域で業務基盤構築

大阪急性期・総合医療センター(大阪市、768床)薬局の藤江直輝さん。大阪府立病院機構の職員として採用され、2008年から同院で病院薬剤師として働いている。災害発生時に現場に派遣される医療チームDMATの一員に加わったのを契機に救急医療領域に深く関与。救急搬送された患者が最初に診療を受ける「初療室」における薬剤師業務の基盤を作り上げた。現在は重篤な患者を受け持つ部門に移り、そこでの業務構築に取り組む日々だ。

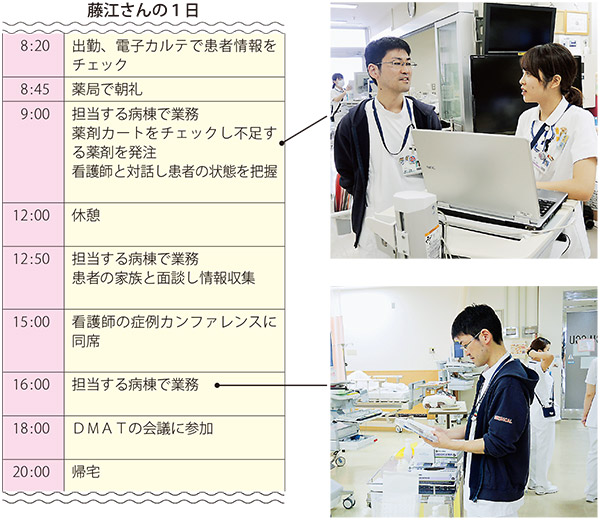

11月のある日。藤江さんはいつものように朝から、重篤な患者の診療を受け持つ集中治療室(ICU)、脳卒中治療室(SCU)、冠疾患治療室(CCU)が入った病棟に足を運んだ。病棟の薬剤カートをチェックして不足分を発注。電子カルテを閲覧したり、ベッドサイドに出向いたり、医師や看護師と話をしたりして患者の状態や問題点を把握し、薬剤師の視点から対応策を考えた。

くも膜下出血で入院中の80代女性患者。人工呼吸器管理から脱しプロトンポンプ阻害剤の内服薬が追加されたが、同剤の注射薬が継続されていることに気づき、中止を医師に提案した。様々な診療科の医師が関わるこの病棟では特に「患者の薬物療法を総合的に見る薬剤師の役割が重要になる」と藤江さん。40代女性の難病患者では、治療法の影響でバンコマイシンの血中濃度が上がらないため、医師と協議して投与量の増量を決めた。

このほか、患者の治療に併用される医療機器によって薬剤の効果が影響を受けないように調整することも多い。また、鎮痛薬や鎮静薬の選択や投与量の調整に関わることも少なくない。今後これをプロトコール化し、標準的な業務として確立する計画だ。

藤江さんは高校3年生の春までは文系だったが、化学の面白さに目覚めて理系に転身。神戸薬科大学に進学した。将来は製薬会社に就職し、MRになることを漠然と思い描いていたが、大学3年次から在籍した研究室やクラブの先輩の影響もあって臨床現場で働くことを決意。内定を得た中から大阪府立病院機構を選び、傘下5病院のうち大阪急性期・総合医療センターに配属された。

同院に赴任後は心臓外科、糖尿病代謝内科、腎臓高血圧内科、消化器内科など各病棟での業務を担当し、研鑽を積んだ。大きな転機になったのが災害医療への関わりだ。DMATの一員になった翌年、東日本大震災の被災地に出向いたが、「現地の状況をいち早く把握して対外的に発信する役割を十分担えなかった」。その悔しさから3年間猛勉強して、DMATインストラクターの資格を取得した。近畿でもこの資格を持つ薬剤師は数人しかいない。

災害医療への関与を契機に救急病棟を担当することになった。この病棟に薬剤師が関わるのは初めて。ゼロから業務を立ち上げた。「最初の半年間は医師の側につきっきりになって、医師が何を考え、どのように治療を組み立てているのかを学んだ」。関わるうち、医師は多忙で主疾患の治療に集中するため、ストレス性潰瘍を防ぐファモチジンの投与など、優先順位が低い治療は漏れる場合があることに気づく。薬剤師として関わる方向性が見えてきた。

救急外来の初療室。薬剤師(右から2人目)が治療に参画している(藤江さん提供)

医師の要望を受けて15年からは、救急外来部門にも関わるようになった。交通事故などで患者が救急搬送されると、重症でマンパワーが必要な時などに救急病棟担当の薬剤師に声がかかる。薬剤師は初療室に出向き、輸液や輸血のコントロールを担当する。輸液の量が少なすぎると血圧が低下し、患者は死に至ってしまう。輸液の量が多すぎると体がむくみ、心不全のリスクになったり、利尿剤の投与が必要になったりして患者に負担がかかる。適正な水分量になるように、心電図や血圧をチェックしながら輸液の投与速度や量を調節しなければならない重要な役割だ。

救急外来の初療室で薬剤師がこうした取り組みをしているのは全国的にもまれだ。ICUなどの担当になった今は後任を支援しつつ、自ら初療室に出向く時もある。「薬剤師が関わったことによるエビデンスを構築していきたい。この取り組みを他の医療機関にも広めたい」。16年には藤江さんも中心メンバーの1人になった近畿救急薬剤師検討会が発足した。年に4回研修会を開いている。「救急領域で活躍できる薬剤師の育成を進めたい」と語る。